序 章 「人格」と「人間性」の諸問題

<サルが人間になるにあたっての労働の役割>

<疎外された「人間性」>

第一章 社会発展の中の“力学”

第1節 社会発展の中の“力学”

<原始社会から奴隷制社会へ>

<奴隷制社会から封建制社会へ>

<分業の発生と商品交換経済の成立>

<商品生産者と近代市民革命、そして産業革命へ>

<資本主義社会の成立と発展>

第2節 「闘争」

Ⅰ 階級闘争

Ⅱ 国家間戦争

Ⅲ 近代市民革命

Ⅳ 社会主義革命

第3節 日本の資本主義

<近代市民革命の一般理論>

<日本の場合>

第二章 資本主義社会の発展

第1節 資本主義社会の発展

<産業資本主義の時代>

<帝国主義の時代>

<国際市場における新しい秩序“帝国主義の否定”>

<国際市場における新しい動態“資本の輸出”>

<資本主義社会の新しい展開>

第2節 社会主義社会の場合

Ⅰ ソ連邦

Ⅱ 中国

第三章 「新社会」

<余暇時間と生産活動>

<「共同体」の形成と「人間性」の回復>

<機械文明の終焉>

<国家の消滅>

<サルが人間になるにあたっての労働の役割>

「人格」…動物の一つの種であるヒトは、その個体の内に、種々の能力になる可能性を持った多くの素質や機能(コンピュータ用語でいう“ハードウェア”)を有している。そして、それらが単なる可能性のままではなく、それぞれが現実の一定の能力として発現したとき、そのヒトは「人格」を持っていると言うことができる。「人格」とは、それぞれの能力の総体を象徴した言葉である。

“「人格」の発展(evolution)”…動物の進化の過程で、ある時期に、(現在の人間が持っているような)種々の能力になる可能性を持った素質や機能を有した種(すなわちヒト)が生まれた。しかし、それが生まれたその時に、現在の我々が持っているような「人格」を持っていたわけではない。「人格」は、ヒト自らが生きるための諸々の活動の中で発展してきたのである。労働の能力を獲得した時、「人格」は発展した。言語を獲得した時、「人格」は発展した。ヒトの生存のための活動の中で(人間の生活の中で)、それが長い世代に受け継がれていく過程の中で「人格」の内容が変わってきた。そのことを“「人格」の発展”と呼ぶことにする。

“「人格」の発達(development)”…人間の歴史過程の内の、その時その時には、その時代の人間の能力の総体を象徴する“「人格」の完体”というものが存在する。ヒトが乳児として生まれて、それが成長していく過程で、その時代の「人格」の完体を身に付けていく過程を“「人格」の発達”と呼ぶことにする。

「人格」は、その時代その時代の経済様式によって規定される。というのは、人間が生きていくのに必要な能力は、経済様式が違えば、必然的に違ってくるからである。今、私たちは、現代の高度に発達した資本主義経済の中で生活している。この中で生活するために要求される能力は、例えばこの社会の前の社会=封建制社会のもとの経済様式の中で生活するために要求される能力と比べた場合、少なからず異なっている。現在、私たちが生きていくためには、日常の家庭生活を維持していくための能力のほかに、商品生産、商品交換、自分の労働力の販売等のための諸々の知識や技能が要求される。「進学」「就職」「組織的製造」「交通」「商談」「商品開発」「品質管理」「商品購入」「政治参加」等々、これらの問題に対処できる能力を有していないと、とても現代の社会を生きていくことはできない。少なくともこのような能力は、かつての社会においては必要ではなかった。その代わり、現代に生きる私たちには必要ではないが、その時の社会を生きていくために不可欠の能力はあった。また、ロビンソン・クルーソーのように、また、横井庄一さんのように、特異な状況下(経済様式)にあれば、彼らは、その状況下で生きていくために、それに必要な能力=「人格」を、その状況の下で身に付けていったのである。このように、その時の経済様式が要求している能力を“「人格」の発達過程”の段階で獲得しないと、その人間(個体)は、その時の社会に十分な形で生きていくことはできない。そうして、その時の社会に、何とか十分な形で生きていくことができる能力のすべてを獲得した時、その人間(個体)は、「人格」(の完体)を形成したということになる。その人がどんな「人格」を形成するかは、その時の経済様式によって規定されるのである。(心理学的には、環境が「人格」を規定する、と表現できるが、人間は経済生活をしている以上、その環境という言葉は経済様式という言葉に置き換えることができる。)(1)(2)

「人間性」…“「人格」の完体として、最も理想的な姿”を、「人間性」と呼ぶことにする。

私は、“理想的”という極めて主観的な言葉を置いたが、これが主観的であるがゆえに、私がそれを説明しようとすれば、それは私の思想の中での理想を述べることになるので、これは他の人と意見が食い違う契機を含むことになる。「人間性」を論じるとき、それは極めて思想的(イデオロギカル)になるが、私はこういう「人間性」を考えている、という観点で、以下の文章を読んでいただきたい。

「人間性」…私が考えている「人間性」は、“自らの労働によって生活(生産の概念を含む)する人間が有する「人格」の完体”のことである。(例えば“最高に発達した機械文明社会の中で生きる人間が持つ「人格」が最も理想的な姿である”と主張される人もいるかもしれないが、それは一つの考え方であるとして尊重しよう。今後このような考え方と論議する機会もあると思うが、今回についてはそれは避けたい。)

なぜ、私がこのように考えるに至ったかを説明しよう。大昔、サルが(人間としての能力にまで発展する単なる可能性だけしか持っていなかった種としてのヒトが)、人間と呼ばれるヒトにまで発展する契機を作り上げたのは労働である。これは、エンゲルス以来、学説的に確立している。(3) 労働、及び労働能力…それは人間の生存を維持させなければならない必要性から、すなわち生活(生産を含む、以下同じ(4) )をしなければならない必要性から生まれた。人間の精神的能力である思考能力、言語活動能力、「諸意識」(5) 等も、皆、人間の労働の、そして労働能力としての必要性から…つまり人間は生活をしなければならないという必要性からそれらは生まれ発展してきた。私は、この先も人類が人間としてあるためには、この労働能力、また思考能力、言語活動能力、「諸意識」等を、人間の歴史の資産として(たとえ科学、技術、社会制度の発達によってそれらの能力を必要としなくても生きていける社会が実現したとしても)守らなければならないと思う。かつての人々が生きていくために最低限必要であった、かつその過程で発展させてきたこれらの能力を守らなければならない義務が、私たちにはあると思う。(あなたに「そんな義務はない」と言われればおしまいだが。)

そこで、人間の歴史の資産としてのそれらの諸能力を最大限に発揮し、かつ維持していくのに最も有用な経済様式とは何か。それは、“人間一人ひとりが生きていくためには、それぞれ自らの労働によって生産をし、かつそれに立脚して生活することが要求される経済様式”である。すなわち、それは、“自給自足経済”を指しているのである。この経済様式の中でのみ、人間は、“人間として最も発達した段階の「人格」”と評価されるところの「人間性」を形成させることができるのである。(6)

<疎外された「人間性」>

さて、現在、私たちは自給自足経済ではない資本主義経済の中に生きている。(7) 「人間性」は、自給自足経済の中でのみ発現する。現在の資本主義経済の中では、「人間性」は疎外されて発現する。

「現代においても労働は存在するではないか」と反発される人がいるかもしれない。しかし、現代、すなわち資本主義経済の中での主たる労働は、労働者の販売用商品としての“労働力”であり、少なくともこの労働は“人間の生活維持のため”という本来あるべき姿からは、ずれている。その意味で、資本主義経済の中の商品としての労働力である労働は、“疎外された労働”であるということができる。

資本主義経済の中で生きる人々の「人格」は、“疎外された「人間性」”として発現する。この点について、若干の考察を加えてみよう。

“資本主義経済の中で生きる人々の「人格」は、疎外された「人間性」である”という証明は、伝統的「諸意識」が、その経済様式の中で徐々に崩壊しつつある現実を見て、それを言うことができる。

今まで「人格」を個々の人間の能力の総体として説いてきたが、それが個々の人間の能力の総体であるということは、その人間の性格、気質、人格(心理学でいう人格(personality))、さらに語彙、価値観、社会意識、思想等(これらの総体を「諸意識」と名付けておこう)をも規定していることを無視してはならない。それぞれの時代の「人格」は、それぞれの時代の経済様式に適応するための能力として形成されるので、「人格」の能力上の問題は、日常生活の中での私たちの意識には上がってこない。しかし、「諸意識」の問題については、いわゆる一般的な社会問題の一つとして、絶えず私たちを悩ませる。

資本主義経済の中に生きる私たちは、「人間性」が疎外されているので、「人間性」が規定するところの「諸意識」は、自然の形では身に付かない。しかし、私たちは、現在の時点においても、伝統的道徳の観念しかり、惻隠の観念しかり、それらの「諸意識」を身に付けなければならないと感じている。私たちは、それらの「諸意識」を身に付ける過程として、国権による教育に頼らなければならない。私自身が身に付けているそれらの「諸意識」にしても、そのほとんどは学校教育の中で教育されて身に付けてきたものであり、決して、自分の私的な範囲の生活の中だけで身に付けてきたものではない。もし、国権が、この教育という営み維持の努力を惜しんだならば、これらの「諸意識」は、たちまち資本主義経済の経済様式に規定された「人格」、すなわち疎外された「人間性」のもとの「諸意識」に転落する。そうして、自分の利益だけが大切、他人には無関心、他人の利益を敵視し、ただ競争に負けまいと努力する、そんな風潮が一般的になるであろう。“生命の尊厳性”の観念を形成せしむる土壌は、少なくともこの資本主義経済の中にはない。(8)

国権による教育に、どの程度の期待が持てるであろうか。現代の高度に発達した資本主義社会の中では、その権力の力は限界にきているのではないだろうか。既に「諸意識」の転落は始まっているのではないだろうか。(9)

「現代は子育ての危機の時代だ」という言葉をよく聞く。「子どもの自殺」「社会不適応児」の増大、「退廃」(10)、「生活への無関心」「自主性の喪失」の日常化…。私自身、子ども達と接していて、現代の子ども達の意識が、私の理想と考える「諸意識」、かつての時代の人々が持っていた「諸意識」とは、かなり違っていることに気付かずにはおられない。「諸意識」の転落の傾向が、既に子ども達の文化の中に始まっているのではないだろうか。教育方法の工夫という手段で、若干はこれらをくい止めることはできるかもしれない。(11) しかし、根本的なこの問題の解決という指向をとるならば、現代の資本主義経済を何とかしなければならない、ということが課題として設定されるであろう。

序章の注

(1) 「人格」は環境によって規定されるので(人間は、誰ひとりとして他者とまったく同じ環境の中で過ごすということはないので)、厳密には、誰ひとりとして他者と同じ「人格」を持つということはない。しかし、人間は、その時代その時代の特定の経済様式の中で過ごすので、その時代に生きる人々の「人格」は、それぞれの経済様式に影響された、または規定された、傾向を持つことになる。私の論述の中で、私が、“それぞれの時代の「人格」”と表現する場合は、その時代に生きる人間はすべて同じ「人格」を持つ、ということではなくて、その時代に生きる人々は一定の傾向の範囲内に限定された「人格」の様相を持つ、と理解していただきたい。

(2) 階級社会にあっては、どの階級に属するかということによっても「人格」は規定される。例えば、古代ギリシャのポリスの中で、市民が持ち得る「人格」と、生産に従事していた奴隷が持ち得る「人格」とは、明らかに異なっていたはずである。現代の資本主義社会は、階級社会ではあるが、階級の差異というものが、人々の日常の社会生活の上には自覚できるものとしてはほとんど出てこないので、その両者間で、どの程度の「人格」の傾向の違いがあるのかわからないが、それを研究することも面白いであろう。

(3) F.Engels : Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. (1876)

(4) 私が今回の論述の中で用いている“生活”という言葉には、“生産”の概念が含まれていることを留意願いたい。“生産”の概念が含まれていない“生活”は、“消費生活”のような表現にした。

現代の私たちの生活は、時間的にも、位置的にも、生産の場と消費生活の場とが分離してしまっている。その意味で、現代の人々の生活は疎外されているといえる。

(5) 今まで、「人格」を個々の人間の能力の総体として説いてきたが、それが個々の人間の能力の総体であるということは、その個人の性格、気質、人格(心理学でいう人格(personality))、さらに語彙、価値観、社会意識、思想等をも含んでいる。それらを総じて「諸意識」と呼ぶことにする。

「人間性」が規定する「諸意識」、すなわち“自らの労働によって生活を構築する人間”が持つ「諸意識」…自分の生活に責任を持ち、そのもとで子どもを育てることの意義を知り、創造的で、物を大切にし、目的意識を持ち…これらは、何らかの権力によって教育されて形成されるものではない。人間が、自らの労働による生活の構築、維持という過程の中で、自然に身に付けなければならない特性なのである。子どもの「人格」の発達過程で、遊びの中で、親の労働を見る中で、自分が労働を手伝う中で、自然に身に付けていく特性なのである。(人類の長い歴史の中では、これがむしろ一般的な生活の形態だったはずである。だからこそ人類はその資産として「人間性」を発現させることができた。そのような中で、人間の社会の中に、伝統的な道徳観念が、人の文化として定着してきたという図式が成り立つわけである。現代の社会のように、生活の諸事象が分離され、上に記したことが経験できない今の社会こそ、人類の歴史の中では特異な社会であるといえるのである。このような社会においては「人間性」の維持のために外的な機能としての教育が不可欠なのである。)

(6) 人間の一人ひとりが生きるために必要な財と価値(サービス)を生産するという意味での労働が、この人間の歴史の中で、人間の文化と「人格」の発展(「人間性」に近づくという意味での)にとって、どの程度の基盤になっているかということを、正確に認識する必要がある。

(7) 人間が、これまでの歴史の中で経験した種々の経済様式の中で、自給自足経済ではない経済様式は、まだほかにも多くあるが、それについては言葉を濁すことにする。

(8) 国権の行使としての国の教育政策は、その国に住む人々の「人格」と「諸意識」とを規定する一つの要素になるということを注意する必要がある。

(9) 「諸意識」の転落の問題が社会問題として意識されてきたのは、ここ十数年程度である。それまでは、崩れつつも続いてきた“地域社会”と“伝統的大家族制”によって、伝統的道徳の観念が継承、維持されていたのであるが、その両者の完全な崩壊、すなわち“都市化”と“核家族化”は、それらの伝統的な観念の継承の地盤を壊してしまった。併せて、社会(文化)による思想形成の拘束から開放された人々は、自己の思想形成に当たって、自由な思想構築が可能になったわけである、“価値観の多様化の時代”が始まったのである。

“自ら生きるためには”という課題を背負わない人々が展開する価値観は、実に多様なものとなる。「戦争賛美」「スピードこそ生きがい」「一流大学、一流企業至上」「何でも金しだいの世の中だ」「友達と遊ぶのが馬鹿らしくなった」「出来ない子は死んでしまえ」「人を見たら泥棒と思え」等々。

(10)「退廃」の概念を一言で表現することは難しいが、私は、「“売るためには手段を選ばず”、すなわちいわゆるエロ・グロ・ナンセンス的なものを用いて消費者の刺激をあおるというような、伝統的道徳観念や価値観から少なからず離反した事象が商品販売の手段として(また商品そのものとして)台頭し、マス・コミ、マス・メディアの手も借りて、それが人々の文化として定着する」という図式を考えている。

先日(1979年10月19日)、「愛のコリーダ事件」について、東京地裁から無罪判決が下されたが、私は、その判決文の中で、「社会通念は時と所によって異なり、変遷する。云々」というところが気になった。というのは、「過去においては明らかに、誰が見ても非難されることであったが、時代が移り社会通念も変わり人々の価値観も変わって、現在の人々は誰もそれを非難すべき対象として意識にのぼってこない」と読めたからである。私は、なぜそのように社会通念が変わってきたのか、ということに目を向けるべきだと考えている。

もし、人間として本来非難しなければならないことであるにもかかわらず、新たな文化の定着がその観念を吹き飛ばしてしまったらどうするのか、ということが、私が危惧することの一つである。

(11)“現代の子ども達の憂うべき傾向を何とかしなければならない”という意識は、人々に、“ただ国権による公教育だけに任せておくことはできない、自分達で新たな教育力を築き上げなければならない”という発想を生み出す。ここに、いわゆる“地域における民主的教育実践”を展開させることになったわけである。例えば、私が属しているそのような団体の中で、例えば「少年少女センター」は、「(現在は崩壊してしまったところの)かつての子どもの遊び集団が持っていた“自ら実践し自ら学ぶ”という教育事象を復活させよう」という意図のものであるし、また「ボーイスカウト運動」は、「競争を重視する学校教育から生じる子どもたちの精神的ひずみを正す新しい教育実践を展開しよう」というものである。少なくともこれらの運動の礎にあるのは、“現代の子ども達は、良くない状況、良くない傾向にある”という認識であることがわかる。

序章のまとめ

労働は、「人格」を発展させ、「人間性」にまで到達させた。だから、歴史の中で「人間性」を経験した現代の人間にとって、労働は尊厳なものである。

反面、動物の一つの種としてのヒトにとって、労働は本来苦痛なものである。人間の先祖は、自分達が生きていくための糧を得るためには、苦痛ではあったが、労働という手段をもって環境に働きかけざるを得なかったのである(それしか選択肢のない状況に追い込まれていたのである)。だから、歴史の中の人間は、その意識として、“労働をより軽減させたい”という指向があることも確かである。現代の“機械文明”は、よりそれを顕著なものにしている。

もし、人間を、労働しなくても生きていける環境に投げ入れてしまうと、人間は、それ以後は労働をしなくなるであろう。同時に、その人間は、サルへの道を歩き始める。

中国の諺(であったと思うが)に、「子どもを育てるには、少し寒く、少しひもじくさせた方が良い」というのがある。ルソーは、「エミール」の中で、「子どもを不幸にするいちばん確実な方法はなにか、それをあなたがたは知っているだろうか。それはいつでもなんでも手に入れられるようにしてやることだ」(今野一雄訳、岩波文庫三分冊の上、 119ページ)と言っている。現代の過保護の中で育っている子ども達の精神的病理や「諸意識」を診断する目でこれらの言葉を聞くと、その意味が理解できるような気がする。

第1節 社会発展の中の“力学”

<原始社会から奴隷制社会へ>

人間は、いつの時代にあっても、“生きるために何らかの活動をしなければならない”という問題を背負って生きてきた。

人間の歴史の中で、人間がこの地上に出現してから、少なくともある一定の条件の確立という時代に至るまでの長い期間は、その“生きるために何らかの活動をしなければならない”という問題を解決する唯一の選択肢は、“自分自身が行う労働による生活の維持”つまり自給自足経済を維持していくしかなかった。このような形で人間が生きていた社会を、「原始社会」(1) と呼ぶことにしよう。(2)

しかし、ある一定の条件の確立、すなわち、生産力の発展によって剰余生産物を生み出すようになってからは(3) 、それ以後の人間の生きられる選択肢として、“自分自身が行う労働による生活の維持”という方法だけではなく、別の方法、すなわち、“他人の労働によって生じた剰余生産物を当てにする”という方法によってでも生きていくことができるようになった。

これが実際に行われる条件が揃うと、それまで「原始社会」と呼ばれていた社会は、“階級社会”と呼ばれる社会になる契機を作り出した。“搾取”が発生したのである。

搾取のない社会から搾取が行われる社会への移行、つまり階級社会の形成は、どのような過程を経て行われたのであろうか。

この点については、エンゲルスの「家族、私有財産および国家の起源」を借りよう。…捕虜または借財を通して、奴隷が発生したのである。そのような過程を通して出現した奴隷は、奴隷所有者の所有物として、“他人のために労働をしなければならない”ようになったのである。(4)

“他人のために労働しなければならない”奴隷の労働が、その社会全体の経済から見て、しだいに、取って欠かせないものになってきた。その社会における生産のほとんどの部分を、奴隷の労働が担うようになったからである。こうした奴隷の生産がその社会の経済的土台となった社会が、私たちが“奴隷制社会”と呼んでいる社会である。こうして、奴隷制社会においては、「原始社会」に一般的であった自給自足経済は、一旦否定されることになったのである。

<奴隷制社会から封建制社会へ>

奴隷制社会において、主たる生産に従事する人々の自給自足経済が否定されたという事実は、将来、その社会そのものが否定される一つの契機となった。

奴隷制社会の進行の内に、封建的生産関係の要素が徐々に成長してきた。例えば、古代ローマ社会の場合には「コロナツス」と呼ばれるそれ、つまり、奴隷所有者が所有している土地の中で、奴隷(この場合は「コロヌス」と呼ばれたがまだ一応奴隷と呼ぶことにする)自身が生活するための生産=自給自足経済がある条件のもとで認められたが、その代わりに、奴隷所有者の土地を耕すとか自分の収穫の一定の部分を引き渡すとかいう義務が強制される制度が成長してきたのである。この制度のもとでは、奴隷は、“自分自身の労働による自分の生産物が認められている”ということで、生産の拡大について、従来の奴隷よりも大きな関心を持つことができたのである。

この新しい封建的生産関係のもとでは、従来の奴隷制生産関係の場合よりも、大きな生産力が期待できる。生産力の大きさがその国の力を規定する時代であったから、その当時の国家間の闘争(戦争)では、当然、新しい封建的生産関係を持った国が勝つ確率が高かったはずである。このようなことが、奴隷所有者としても、次々に、この新しい封建的生産関係の形態に乗り換えていく契機になったに違いない。

こうして、奴隷制社会はその内部から崩れ、“封建制社会”と呼ばれる経済様式の社会に、徐々に移行していったのである。そして、その社会では、奴隷は、その意味合いが変化して、封建的隷属農民または農奴と呼ばれることになった。

「奴隷制社会から封建制社会への移行過程において、その社会の主たる生産者であるところの被支配者の生産様式に、極めて大きな変化があった」のである。しかし、これは書き直した方がよいと思う。「社会の主たる生産者であるところの被支配者の生産様式が、支配者の交代や要請によって、徐々に変化(移行)させられ、かつ、この変化(移行)の度合いが、“私たちが『封建制』と名辞しているところの生産様式が、その社会の主たる生産様式の形態である”と評価されるところまで進行したとき、その社会は、“封建制社会”と呼ばれるようになったのである」というのがより適切な表現であろう。

ここで注意しなければならないことは、それらの被支配者を支配する支配者と、その関係を維持させようとする暴力・強制力の機関としての国家に、(支配者や国家の交代という場面は多くあったが)本質的な変化があったわけではないということである。その当時においては、(支配者側の立場として)社会の生産力を発展させることが(その支配者が管理する)社会の維持・発展のための最大の要点であり、それを支配者自身が意識しようがしまいが、生産力の低いままの社会であることは、他国に侵略・征服されるなど、その国の滅亡の危険を持つことになる。つまり、生産力の発展に一定の限界がある奴隷制経済から、それよりも生産力の発展が期待できる封建制経済への移行は、むしろ、支配者側の要請によってなされたのである。私は、この、奴隷制経済から封建制経済への移行過程で機能した一連の“力学”を、「生産力淘汰」(5) と名付けることにする。

奴隷制社会から封建制社会への移行によって、一応、自給自足経済が復活した。しかし、この復活は、一定の支配下においての復活であり、支配者の要請による復活である。その意味で、封建制社会のもとでの自給自足経済は、“疎外された自給自足経済”であると規定することができる。

<分業の発生と商品交換経済の成立>

“分業”…一つの生活単位の中での分業、例えば、「原始社会」の時代から続いてきた男女の性別による分業、また、農作物生産において農繁期における農業従事と農閑期における道具作りというような時期区分的分業は、人間の歴史の中で、ごく早くから自然に存在していた。

しかし、生活単位を越えた形での分業、例えば、農業に従事せずただ専門的に道具を作るだけ、というような人が現れるためには、少なくとも、そのような専門的な仕事だけに従事していても別の方から生活を保障してくれる機構がある、または、自分の作ったものが商品として売れるなど物々交換の対象に常になり得る、というような条件が成立していなければならない。

古代の日本、奴隷制社会であったころ、「部民制(べみんせい)」という制度があった。古代の支配者たちは、分業が生産力拡大の大きな力になるということを知っていたのであろう。「部(べ)」の中に、道具を作る専門家を始め、特定の仕事だけを行う人々を「部民(べみん)」として、支配形態の一つとして置いたのである。ここに「職人」の成長の萌芽がある。

人間の歴史の中での、最初の大規模な商品交換は、支配者層間で発生した。このことが、支配者のもとに「職人」を置き、保護するという形態を作り出したのである。「職人」は、封建支配者(領主)の保護のもとで育っていった。領主の注文に対して「職人」がそれを生産する、その代貨(代金)として一定のものを支払った。

支配者層間で発生した商品交換の発展は、必然的に、被支配者層間にもそれが浸透する契機を持っていた。それは、封建支配者の被支配者に要求する納税形態の変化を見てわかる。

領主は、農民に対して、最初は「賦役」という形で税を徴収していたが、それの非能率性からそれはやがて「貢納」、次いで「金納」という形に変化していった。農民は、税として貨幣を納付するために、貨幣を何らかの形で得なければならないようになった。すなわち自分の生産物を売却して貨幣に換えなければならなくなったのである。これによって農民は急速に商品交換経済の中に組み込まれていくことになったのである。

社会の中での商品交換経済の汎化は、支配者による経済的保護のもとでしか生きていかれなかった「職人」が、その保護なしでも生きていくことができるという状況を産み出した。すなわち、「職人」の「商品生産者」への転化である。

「商品生産者」…自分自身で生産手段を所有し(専門知識・技能を有していることも生産手段の所有に含む)、市場での販売を目的としたところの商品生産(財の生産のみならず、自己資金を用いて販売用商品を仕入れることを始めとする、いわゆるサービスも含む)を行い、市場にその商品を販売し、それによって得た貨幣をして、自分の生活の維持に必要な財とサービス(価値)を購入して、自分の生活を維持している人々を言う。(6) (販売行為をしない者、販売してもそれを生活の糧を得ること以外の目的で販売する者は、「商品生産者」に含めない。)

商品交換経済の確立は、人間が生きていくための方法として、また新たなる選択肢を準備した。すなわち、「商品生産者」としても生きていくことができるようになったのである。

<商品生産者と近代市民革命、そして産業革命へ>

封建制社会の時代の中期以降に発展し確立した商品交換経済の中で、(現在に至るも)この「商品生産者」の存在は、それぞれの社会の経済の状態を見るにおいて、極めて重要な意義と位置を占めている。

しかし、残念ながら、(現在に至るまで)この「商品生産者」の生産が経済的土台となる社会や時代は、とうとう出現しなかったのである。

というのは、この「商品生産者」が発生し、増加していく過程は、あとに述べる“労働者”が発生し増加していく要因・契機と多分に重なっていたために、「商品生産者」の生産が社会の経済的土台になる前に、労働者がその位置を奪ってしまったのである。

「商品生産者」の生産がその社会の経済的土台になるということはなかった。しかし、「商品生産者」は、社会の経済の方向性を定め、かつその社会の支配の構図や政治の形態を転換させることができるほどの影響力を有するまでになっていったのである。

「商品生産者」は、“自由な商品交換”を望む。彼らには、封建制社会の中で大きな影響力を持っている領主などの支配者や国家の暴力・強制力が、邪魔になってきたのである。彼らは、支配者や国家に対して、自分たちの活動にとって不利益な支配形態、政治機構の停止を要求するようになった。憲法の制定を要求した。「近代市民革命」の時代が始まったのである。イギリス…「マグナ・カルタ」「権利の請願」-「名誉革命」、アメリカ…「独立宣言」-「独立革命」、フランス…「人権宣言」-「フランス大革命」等々。それまでの支配者や国家を存続させた上で成立したものが「立憲君主国家」、それまでの支配者や国家を完全に否定して新たな国家を築いたものが「共和国家」、が建設された。…すなわち、社会の支配者としての座を、封建支配者に代わって、「商品生産者」(の代表者)が獲得したのである。

社会の中で、商品交換経済が発展し日常化してくると、商品の大量生産の指向が芽生えてきた。人間の科学・技術の関心は、商品の大量生産…“大工業”に向けられるようになった。“産業革命”の時代が始まったのである。(7)

産業革命…商品の大量生産の手段である機械・工場の持ち主すなわち“資本家”を多く形成せしめた。そして、“労働者”の需要を急激に増大させたのである。

<資本主義社会の成立と発展>

産業革命は、人間の労働力が商品として流通する条件を確立させた。このことは、人間の生きる方法として、“自分の労働力を商品として販売し、その代貨をして自分の生活の維持に必要な財とサービスを購入して、自分の生活を維持する”という方法が選択できるようになった。つまり、誰もが“労働者”として生きていける条件が確立したのである。この条件が確立したその社会は、生産のより拡大を目指して、“商品としての労働力”をして、資本主義社会への道をまっしぐらに歩むことになったのである。そうして、この労働者の労働が、その社会の生産の重要部分を担うようになった時、つまり労働者の生産がその社会の経済的土台となった時、その社会は“資本主義社会”と呼ばれるようになった。

人々は、今までの自給自足という生き方を捨て、自分の労働力を商品として売りに出すという、労働者としての生き方に変わっていった。すなわち、

A 「囲い込み運動」によって、封建的隷属農民は土地から開放され、(開放されてしまった以上)生産手段を何も持たない彼らは、生きる糧を求めて、労働者になっていったのである(ならざるをえなかったのである)。

ところで、今まで農民をかかえていた土地所有者は、なぜ、農民を開放してしまったのであろうか。それまでは、土地所有者は、農民が作り出していた生産物の一部を搾取して生きていた。ところが、産業革命によって、自分の土地を、羊を飼ったり資本家に貸したりして利用した方が、今までの搾取によって得られた収益よりも、大きな収益が期待できるようになった。つまり、土地所有者は、より大きな収益を求めて、乗り換えていったのである、この過程で作用した“力学”が、やはり「生産力淘汰」であったのである。

B 潜在的余剰労働人口が、労働者になっていた。

自給自足経済の単位は、(いろいろな規定の方法があるが、一応は)ひとつの家族であった。その家族は、一定の面積を持った土地と一定の労働手段の両者を持って生産に従事していたわけである。限られた生産手段の中で生産に従事していたわけである。このことは、その家族の構成員の労働力のすべてが活用できたとは限らなかったことを意味する。当然、余剰労働力がその家族の中に存在する可能性はあるわけである。家族の中の余剰労働力を持った人…それが潜在的余剰労働人口である。

そのような中で、「もし、我が家族の内の誰かの労働力を資本家に売れば、我が家はその賃金分だけ収益が増えることになる」というような考えが育ってくる。ぎりぎりの生活をしていた家族であればなおさらである。こうして、労働者が形成されていったのである。

C 人々は、今までの自給自足経済を捨て、労働者に転身していった。

資本主義的生産が拡大・一般化してくる中で、社会の中での労働力商品の需要の増大とともに、労働者階級の成長によるほかへの影響力の増大によって、労働力商品の価格は上昇してくる。そうして、さらに次のような考え方が一般化するようになった。「自分の自給自足によって得られる生産物の量よりも、自分が労働者になってその結果得られる収益の方が(先の生産物と換算して)多い」と。人々は、自分が得た土地を捨て、次々に都市に集まっていったのである。この傾向は、Bの後に出現したものであるが、このCの傾向が一般化したとき、一気に自給自足経済は消滅の道をたどった。この過程で作用した“力学”も、「生産力淘汰」であったのである。もう、誰も自給自足経済なんて、やりたがらない。(8)

第一章、第1節の注

(1) 私はこの文章の中で「○○社会」という言葉を多く使っているが、この「○○社会」というのは、ある経済単位としての社会において誰の生産がその社会における経済的土台になっていたか、という観点で、社会の外側からその社会を評価して名辞したものである。だから、例えば“封建制社会”だからといって、その社会の中での生産のすべてを封建的隷属農民が行っていたわけではなく、その中で徐々に勃興しつつあった「商品生産者」の生産もあったのだ、ということを認識していなければならない。

また、「○○経済」という言葉も使っているが、これは、人間の一人ひとりの側から、その人間がその場で生きていくために、彼はどのような経済活動をしているのか、という観点で、その経済活動の種類をもって名辞したものである。だから、「○○社会」と「○○経済」というのは完全に重なるものではないし、例えば、“奴隷制社会”の中に“封建制経済”が徐々に成長してきた、というような表現もできるわけである。

(2) 「原始社会」においては、人間の生活の単位は血縁で結ばれた人間の集団である「氏族(うじぞく)」であり、決して個人で生きていたわけではない。その「氏族」全体の営みがその中の人間の生存を規定していたわけであり、その経済様式は、私たちが“原始共産制経済”と呼んでいるものである。もちろんこれは自給自足経済の範疇にあった。

(3) 人間は、いつの時代にあっても、自らが生きていく環境を豊かにするため、生産力の拡大の志向をもっている。これは、人間の“生きるために何らかの活動をしなければならない”という問題の解決の過程のうちに生じる志向であり、規定された「諸意識」の一部として人間の意識に定着する。この状態のもとでの人間の努力が、生産力の拡大を促し、剰余生産物を産み出すようになったのである。そして、この剰余生産物が発生したとき、人間の意識の中に初めて「私有財産」(これはオレのものだ)という観念が生まれたのである。

(4) 社会の中に、“自ら生きるための”ではない“他人のための”労働をしなければならない人々が発生した。しかし、その状態は、絶えず暴力や強制力によって維持されなければならなかった。その暴力・強制力の機関として、この人間の歴史の中で発生したのが、私たちが“国家”と呼んでいるものの最初の形態であった。

(5) 「生産力淘汰」…これは私の造った概念である。“生きていかなければならない”という意識を持った人間の目の前に、“生きていくことができる”方法が複数あった場合、人間は、それらの内、より生産力の大きい(または収益の多い)方法を選択する傾向を持つ、ということを表した言葉である。もちろん、「より生産力(収益)の大きい方法はどんなものがあるか」という観点でそれを選択するについても、それらは、人間の歴史過程の中での社会の発展状況に規定されるので、例えば、商品交換経済の成立していない奴隷制社会の中で、「商品生産者」として生きていこうと欲しても、それはできないのである。

私は、この文章の中では、「生産力淘汰」という言葉を用いているが、最近まではこのことを「社会淘汰」という言葉で表していた。この両者のうち、どちらの言葉がこれを表すのに適しているか、今でも迷っている状態である。

この言葉は、自然の生物界の中に「自然淘汰」という“力学”があるように、人間の社会の中にも人間の経済関係の決定について何らかの淘汰性のある“力学”がある、という観点で造語したものである。

(6) この「商品生産者」に含まれる人々として、a小農範疇(自己所有の生産手段を用いて、販売する目的で農作物等を作っている人々。自営で林業・漁業を営んでいる人々等も含める)、b手工業者(自己所有の道具・機械等を用いて、自分で財を作り販売している人々)、c小売業者(自己資金で品物を仕入れ販売している人々)、dサービス業者(自己所有の道具、機械、設備等を用いて、自分で運搬、保管、教育、医療などのサービスを販売している人々)、e自由業者・創作家(自分の特殊知識が産み出す価値を販売している人々)等がいるわけである。

ここで注意しなければならないことは、この現代の高度に発展した資本主義社会においても、これらの「商品生産者」の存在が馬鹿にできないことである。第一次産業人口に含まれる人々のうち、「商品生産者」である人々=a、第二次産業人口に含まれる人々のうち、「商品生産者」である人々=b、第三次産業人口に含まれる人々のうち、「商品生産者」である人々=cde。これらの人々の存在を無視した形で、例えば社会変革などをしようとすると、後でひどいしっぺ返しを受けることになる。

ベトナムが良い例である。現在のあの“ベトナム難民問題”はなぜ起こったか。かつては自由な営業が保障されていた“華僑”たち「商品生産者」、彼らは、政府の「社会主義建設のために」という名目のもと、一切の個人的営業が禁止されてしまった。かといって、労働者として生きていける職場が彼ら全員にいきわたるように用意されていたわけではない。生きるための糧を奪われた彼らに何ができるであろうか。ベトナムを離れるしかない。最近、ベトナム政府は、若干の個人的営業を認めるように政策転換をしたが、このことを考慮せざるをえなかったのであろう。

(7) 私たちが“産業革命”と呼んでいる社会的動態は、商品交換経済の発展による、いわゆる淘汰性を含む諸動態の結果である。その諸動態に現れる“力学”のことを、私たちは“競争”とも呼んでいる。要するに、産業革命の結果として社会の中に一般化・汎化した“大工業”は、商品交換経済の中では最終的に要求される、購買側から要求するところの「商品をより安く」、また販売側が希求するところの「売れる商品のより大量の生産」というそれぞれの要求を、(その当時において、最も全般的に)解決した形態であった。よって、それは、いわゆる革命的に社会の中に一般化・汎化したのである。この動態の後では、(この大工業に導く発展過程に存在したものであるが)手工業やマニュファクチュアという形態は、(特殊な産業部門、生産品目部門を除いて)もはや存続の余地はなかった。

その当時、例えば、イギリス本国において最も需要の多かった衣料であったキャラコ製品は、元は本場のインドから全面的に輸入していた。実際、そのインド産キャラコ製品は、イギリス人に合うものであり、何しろ安いので、伝統的に国内で販売されていた毛織物の地位をも奪うものであった。この状態を変革したものが、“大工業”によって、キャラコ製品の大量生産ができたことと、それの結果による製品の安価格化ができたことである。大工業を経てできたキャラコ製品は、もはやインド産キャラコ製品よりも安い。人々がイギリス製キャラコ製品を求めたのは当然である。そして、イギリス製キャラコ製品が、インドの方に逆輸出され、更に本場インドのキャラコ生産者をも喰っていってしまったことは周知のことである。…これらによって、イギリスは“世界の工場”と呼ばれるところまで導かれていったのである。

ただ、この大工業の、社会の中での汎化は、後で問題になる“生産過剰”、“滞貨”、すなわち“不況”や“恐慌”に導く最も大きな契機になったことも事実であるが、これについて論じることは、また別の機会にしよう。

(8) 私は、“自給自足経済を捨て、労働者に転身していった”その“力学”を、「生産力淘汰」であると表現した。このことについて、次のように思われる人がいるかもしれない。すなわち、「労働者の存在を必然的にさせているのは、彼らは生産手段のなにものも持っていないからである」と。また、このように主張する人がいるかもしれない。「今、労働者である人の祖先は、資本家または『商品生産者』であったという場合も多くある」と。確かに正しい表現である。では、これらの点について、若干の考察を加えることにしよう。

労働者が存在するという時代が、一定の過去以前には当然ないので、今、労働者である誰であっても、彼らの先祖のある段階より以前は、封建制下の自給自足経済の中で生きていたはずである。または、資本家か「商品生産者」であったのかもしれない。だのに、なぜ彼らは今、労働者なのであろうか。この点を考慮に入れながら、もう一度、先の“労働者形成の三つの過程”(以下「過程」と略す)を書き直してみることにする。

A' かつて住んでいた土地から追い出された(「過程」のA参照)。しかし、これだけで現在多くの労働者が存在していることを説明することは無理であろう。

B' 彼は、生まれながらにして家族の中の潜在的剰余労働人口であった(「過程」のB参照)。そして、彼が潜在的剰余労働人口として、一旦都市に出てきてしまえば、彼が生産手段の所有を回復させることはほとんど無理である。そして彼が家庭をつくった後の子孫は、生産手段を持つことは困難である。ただ労働者として生きていくしか自分が生きていく方法はないのである。労働者の子は労働者として生きていくしかない。現在に至っては、都市世帯を見る限り、彼らは、この状態の一般化の中で生きている。現代においては、労働者が増えていく動態はあっても、労働者が減っていく動態はない。資本家階級側にではない。労働者階級側にその原因があるのである。

C' 若干の生産手段を所有していても、資本主義社会の進行の中で、競争・独占の原理によって、労働者に落ちぶれていく。“プチブルはやがてみな労働者へ”である。これは、現代の科学的社会主義者が最も得意とする理論のひとつではないだろうか。これを、私なりに書き直してみよう。

競争という“力学”が資本家または「商品生産者」に表面化するのは、“倒産”“合併”またはそれらにかかる現象だけである。これは“市場の力学”という観点で説明すべきものであり、ここではその説明を省く。

農家の、専業農家の兼業農家化、更に農業の廃止、という傾向が一般化している。確かに、産業としての農業の中の競争という“力学”によるものも大ではあるが、それよりも、現代にある農家一戸一戸の人々からすれば、「農業だけで食っていくよりも働きに出た方の収入が良いから」という意識の転換があったからであろう。彼らは、収入の差を意識しているわけである。

山田洋次監督の映画作品に、「故郷」がある。主人公の石崎精一は、石運搬船の経営によって一家の生活の糧を得てきたが、やがて造船所で働く労働者に転身した。確かにそのきっかけとなったのは持ち船のエンジンの故障であったわけだが、この故障が、船を修理する動機にではなく、労働者に転身する動機に働いたのである。船の修理が不可能であったわけではない。この事業で生きていくことが不可能であったわけではない。だのに…。精一は、「大きなもんちゃあ何かいの」と問いかけているところがある。この「大きなもん」とは何だったのであろうか。競争による圧迫か。それもあったであろう。しかし、私は、それは「生産力淘汰」による圧迫であったと思っている。

精一は、自分の石運搬船業をやめたくなかった。だけども、自分を取り巻くすべての人の、「そりゃ、わしらのように工場勤めしたからちゅうて楽なちゅうことはなあけど、これは、何というか、時代の流れじゃけえの……それに何ちゅうても現金収入が多いし…」(精一の弟、健次の言葉)、「都会に出た方が給金がええけのう」(精一の父、仙造の言葉)、「第一給料が違う、船長の方がずっと安い。それから労働のきつさが違う。船長の方がずっと辛い」(精一の友人、松下の言葉)、「でも身体のえらいのは辛抱できるけど……子供産めんのが……早苗らが可哀想やろが」(精一の妻、民子の言葉)という言葉に押されて、結局、故郷を離れて、都市で、造船所で働くことになったのである。精一は言っている。

精一 「民子、大きなもんちゃあ何かいの」

民子 「え?」

精一 「皆言うじゃろが、時代の流れじゃとか大きいものには勝てんとか、そやけどそりゃ何のことかいの、大きいもんちゃ何を指すんかいの……何でわしらは大きいものに勝てんのかいの……何でわしは……何でわしはこの石船の仕事をわしとお前で……わしの好きな海で、この仕事をやっていけんのかいの」(山田洋次、宮崎晃、松竹作品「故郷」《1972年》、シナリオより)

確かに、一旦労働者になってしまった場合、彼が再び生産手段を手にすることは不可能に近い。しかし、なまじっか生産手段を持つよりも、労働者として自分の労働力を販売した方が高い収入が得られるのである。

第2節 「闘争」

子供の喧嘩や夫婦喧嘩から、国家間戦争、単なる言い争いから、核兵器を用いるもの、と、人間個々人同士、人間の集団・組織同士の対立・争いの現象が、この人間の世界には存在する。これらの現象のすべてを含めたものを象徴して名辞した言葉がないので、ここでは、それらの現象のすべてを、一応「闘争」と名前をつけておく。

「闘争」…なぜ起こるのであろうか。「愛の欠如が喧嘩や戦争を起こす」とか「人間の闘争本能から」とか、人それぞれの考えや意見があるように、私にも、それについての考え方がある。

「闘争」…人間個々人や人間の集団・組織は、経済、政治、人間関係など、およそ人間が関わり合うそれぞれの関係の中で、ある「闘争」が起こりうる一定の原因が蓄積・発生したとき、一定の(以下それぞれの形で名辞される)「闘争」が開始される。

人間の長い歴史は、きわめて多くの「闘争」を経験してきたし、今後もそれは続くであろう。私は、そんな人間が行ってきた数多くの「闘争」の中で、この文章の主題と関連し重要だと思うものを抜き出し、概念的に分類し、それぞれを名辞し、整理してみた。

今回ここで述べようと思う「闘争」は、次の四つである。すなわち、

Ⅰ 階級闘争

Ⅱ 国家間戦争

Ⅲ 近代市民革命

Ⅳ 社会主義革命

である。

Ⅰ 階級闘争

階級社会の中にあっては、階級闘争は必然的である。ただ、この階級闘争が本当に社会の経済様式そのものを変革する“力学”として存在するのか、またそのような“力学”があるとしたら、その経済様式に対してどのような作用を及ぼすのか、これらについて考察することについては実に多様な論議が展開できると思う。今回は、論議の不足を覚悟して、これについての私の考え方を述べることにしよう。

私は、階級闘争というものを、「階級闘争」と「階級蜂起」の二つの概念に分けて使っている。

「階級闘争」…被支配者階級が、支配者階級に対して、自分たちの生存の保障を求める「闘争」

支配者階級と被支配者階級は、被支配者階級が生産したもののある部分を支配者階級が搾取するという関係にある。言い換えれば、被支配者階級がどの程度の生活または生存の保障がされるかは、支配者階級が彼らからどの程度の搾取を行っているかで決まる。そのような関係の中で、被支配者階級に属する人々が生存を続けるためには、絶えず下式の関係を維持させていなくてはならない。すなわち、

支配者階級から保障される生存手段(いわゆる衣・食・住)(生存手段を購入するための、労働者に支払われる賃金としての貨幣を含む)をAとして、また、人間が生きるために必要な最低限度の生存手段の量(またはそれを購入するための貨幣量)をBとした場合、

ところが、支配者階級は、この式の関係において、絶えず不等号の向きを左向き(<)にしようとする。それが左向きになるということは、被支配者階級は生存の条件が奪われてしまうということを意味する。この式の不等号を左向きにしようとする支配者階級と、右向きの不等号を維持しようとする被支配者階級との間には、日常的な「闘争」が発生する。これが「階級闘争」である。

「階級蜂起」…被支配者階級集団が、自分たちで自分たちの生存を保障する社会を築くために、被支配者階級集団に対して行う「闘争」

先の式において、不動号の向きが左向きになってしまうと、被支配者階級は、“現状の階級社会の中では生きていけない”という認識を持つようになる。そうすると、被支配者階級は、集団の力をして、現状の階級社会を覆し、自分たちが管理する新しい社会を作ろうと試みる一時的で大規模な「闘争」を起こす。これが「階級蜂起」である。この「階級蜂起」が行われるためには、必ず、

という状態にならなければならないという条件がある。

長い人間の階級社会の歴史の中で、数多くの「階級蜂起」が経験された。

例えば、ローマ奴隷制社会の中で数多く繰り返された“反ローマ独立運動”。その中で、紀元前100年ごろ、シチリアでは、一時的に奴隷権力が樹立されている。20万人蜂起の「スパルタクスの反乱」は、この時期最大級の「階級蜂起」であった。

封建制の中でのそれは、例えば日本の“(百姓)一揆”が挙げられる。日本の場合は、それぞれの“一揆”のすべてが失敗(敗北)に終わっているが、それらのうちのどれか一つでも成功(勝利)していたら、彼らはどのような社会を建築したであろうか。

資本主義社会の中でのそれは…、私は、ここに「理論的社会主義革命」を入れたい。ここに「理論的」と付けたのは、科学的社会主義者が主張するいわゆる“社会主義革命”とは、これを指すと思うからである。では、現実に各地で起こった“社会主義革命”は…、私は、後で若干論じてみるが、それらは一種の政治的クーデターと評価している。

では、現実の資本主義社会の中に「階級蜂起」はないのか、と問われた場合、…これに答える答えを考えるのが、今後の私の課題である。

ただ、私は、現実の労働組合運動を見て、その大部分は「階級闘争」だと評価している。また、現代の「階級闘争」の特殊な形として、一連の“公害闘争”をはじめとした「○○権確立運動」を、これに加えたいと思っている。これらの「○○権」というのは、それらの根本には、“生存権(思想)”と結びついていると思うからである。しかし、このあたりの概念は、まだかなり曖昧なので、この点について考えることも私の大きな課題である。

Ⅱ 国家間戦争

いわゆる侵略とか征服というような言葉に象徴される「闘争」である。両者の関係が、たとえ一方的に犯されていくものであっても、また対等な力で競り合っているものであっても、その中に侵略・征服行為が含まれれば、この概念に含める(“傀儡政権”樹立を目的とした政治的圧迫も侵略に含める)。そこで、この「闘争」が起こる原因は、と問われた場合、やはり根底には経済や利害の問題が多く含まれているわけであるが、いわゆる「政治の舞台裏」という言葉に象徴されるように、この中には安易な言葉では表現しがたい極めて多様な事象が含まれているので、軽々な論議は避けたほうが良いであろう。

でも、例えば、先に起こったベトナムとカンボジアとの間の戦争を、彼らは「解放」とか「正義の戦い」などという言葉を使っているが、私は、それは国家間戦争であると評価している。

Ⅲ 近代市民革命

社会の中の人間が、一定の権力的抑圧の中にあっても、生きることの欲求によるその(言語活動としての)理性の発展、個性と自我の目覚めを通して、人間の理性の中に確立させた(言語的)観念、すなわち“自然法思想”(“契約思想”“天賦人権思想”もここに含める)をもって、旧秩序から“人間の理性の解放”を志した「闘争」

前節で、封建制秩序の廃止の過程として「近代市民革命」を述べたところがあるが、その「近代市民革命」を推進させるための市民(「商品生産者」、資本家)側の思想的武器になったものが、この“自然法思想”であったことはいうまでもない。

ここで述べている近代市民革命の相手であるところの旧秩序は、封建支配の秩序だけに限っているわけではない。人間の理性を抑圧する秩序を維持しようとする権力は、すべてここに含まれる。ここ数十年盛んであった“ナショナリズム”や“植民地の独立”も、この近代市民革命に含まれる。ホー・チ・ミンに率いられるベトナム民主共和国臨時政府が1945年に発表した「ベトナム民主共和国独立宣言」は、植民地人民の人権宣言とも言われている。その「宣言」の中に「アメリカ独立宣言」や「フランス人権宣言」が引用されているにもかかわらず、この「宣言」の相手は、それら資本主義諸国(帝国主義)である。

Ⅳ 社会主義革命

先に、「階級蜂起」の論述で「理論的社会主義革命」という言葉を置いたが、現実に起こった社会主義革命を見てみた場合、少なからず「階級蜂起」としての社会主義革命とは異なった事象である。

この地球上の人口の三分の一は、既に社会主義国家の下で生活している。それらの社会主義国家が形成された過程として、あるものは革命(内戦、クーデター)によって、あるものは戦争の代償として、またあるものは国民の選択(国会の議決)によって、それぞれが形成されたが、ここでは、それらの過程のすべてを、一応“社会主義革命”と呼ぶことにする。

私は、既に現実に起こった社会主義革命を、次の二種類に分けて考えている。すなわち、a「労働者階級(またはこれに農民を加えた人民)の政権の樹立を目的とした社会主義革命」(ソ連邦、東欧諸国の場合)、b「封建権力からの開放または民族解放の手段としての社会主義革命」(中国、チリ《アジェンデ政権》、インドシナ地域等の場合)である。

これらは、本当の意味での社会主義革命ではないので、この先、条件的に、共産主義社会に至ることは困難と思うし、改めてのクーデターなどによって、もとの(革命前の)体制、または資本主義社会に移行する可能性を多分に有していると思う。

第3節 日本の資本主義

<近代市民革命の一般理論>

西欧諸国における資本主義社会形成の過程を見ると、大体、次のような経路を経ていることがわかる。

すなわち、封建制社会の中で確立しつつあった商品交換経済、貨幣経済の内で、「商品生産者」及び資本家(これらを総じて“市民”と呼ぶことにしよう)の成長過程が存在した。それと同時に、新しい社会の秩序を要求する市民と、“旧制度”を維持しようとする封建支配者との対立も激化してきた。このような状況の中で、市民は、旧制度の打破のための思想的武器として、「契約思想」「天賦人権思想」(「自然法思想」)を用い、私たちが“近代市民革命”または“ブルジョア革命”と呼んでいる「闘争」を経て、旧制度の廃止、近代市民社会の構築を果たしたのである。それを見る限り、

↓

《近代市民革命》

↓

近代市民社会としての資本主義社会の基盤の確立

という定式が成り立つように感じる。封建制社会を維持させてきた旧制度を否定する過程で、また、資本主義社会の礎となる“自由な商品交換経済秩序の保障”を獲得する過程で、確かに「契約思想」や「天賦人権思想」に代表される“近代市民思想”の汎化が不可欠であった。そうして、その後の資本主義社会の発展とともに、この近代市民思想に基づく制度・政治形態が発展していった。これを、私たちは、“近代民主主義”と呼んでいる。

<日本の場合>

日本の場合はどうであろうか。西欧諸国においては、市民の成長=近代市民思想の汎化が、時の封建制秩序(封建支配者の存在)を脅かす力になってきたので、市民と封建支配者とは、対立せざるを得なかった。そして、近代市民革命という過程をもって、封建制社会の成立基盤そのものが否定されてしまったのである。ところが、日本の場合は、時の支配者を脅かしたものは、国内の市民の興隆ではなく、国外の先進資本主義諸国による圧迫であった。時の支配者の頭に、次のような課題がのしかかったのである。「国力を増大させなければならない。さもないと、日本は他国に侵略されてしまう」と。彼らは、自分たちの支配のもとにある社会の維持のために、資本主義的生産の方法を導入し、生産力増大=国力増強を、推し進めたのである。彼らは、自分たちの封建的支配を維持させる手段として、資本主義的生産の方法を導入したのである。

ところで、時の支配者のすべてが、この資本主義的生産の方法に導入について歩調をそろえていたわけではない。支配者の中で、対立が生じたのである。つまり、外国を牽制しながらゆっくり資本主義的生産方式を導入することを主張した“徳川派”と、急速な資本主義化を主張した“擁皇派(薩長派)との対立が生じたのである。日本史上の重要な起点のひとつとして、よく“明治維新”が取り上げられるが、それは、先の二派の対立、「闘争」を通して、前者から後者に(日本という単位でみた場合の)政権が移った時点を“明治維新”と呼んでいるわけである。いや、日本の場合は、この時代にあっても、戦国時代から続いている藩の間の勢力争いの要素も多分に存在していたので、このように言い切ってしまうのは間違いであろう。でも、いずれにしても、これは封建支配者による支配という状態からは抜け出していないわけである。

それぞれの社会の中の経済様式を比べることにおいて、その生産力の大きさは、たとえば、奴隷制経済よりは封建制経済の方が大、また、封建制経済よりは資本主義経済の方が大、ということを私たちは知っている。日本の時の支配者が、封建制経済を捨ててまでも資本主義経済に乗り換えようとしたのは、実に生産力の大きさの違いのためであるのであり、外国からの圧力から日本(自分たちの支配体制)を守るためには国の生産力の増大は不可欠であり、生産力のより大きい経済様式である資本主義経済を志向したのである。この過程は、奴隷制社会が封建制社会に移行していった過程と同じであり、日本の場合は、実に支配者側の都合によって、それがなされたのである。

資本主義社会の成立という過程において、少なからず西欧諸国とは異なった道筋を歩んだ日本は、資本主義社会の発展の過程においても、西欧諸国とは一味違った歩み方をすることになったのである。日本の場合は、資本主義といっても、少し形態が違う「官僚資本主義」という封建権力と密接に結びついた資本主義であったのである。資本の蓄積も、工場の設立も、市場の形成も、資本家の育成も、労働者の確保も、そのほとんどか政府の権力によって操作されていたのである。

日本における「官僚資本主義」は、西欧諸国におけるような“近代民主主義”という秩序を成立させる力としては効果がなかった。しかし、世界の中にある日本という状況からすれば、世界(といっても西欧諸国)において流れている“近代民主主義の風”が日本に流れ込むのに、さほどの期日はかからなかった。それが、“自由民権運動”や“民間国憲起草運動”という形で現れたのである。ところが、日本の時の支配者は、やはり封建的支配の維持を欲するものであり、近代民主主義を要求する人々の前に、ただ立ちはだかるのみであった。もし、ここで、それらの人々によって、近代民主主義社会への完全な変革が成し遂げられていたならば、日本は、近代民革命を経験した西欧諸国と同位置に立てるはずだったのである。しかし、「官僚資本主義」を従えた時の支配者は強かった。まだ弱体であった近代民主主義勢力には歯が立たなかった。日本は、遅れて出発した資本主義国家であり、世界の植民地獲得競争に割り込んでいかなければならないという立場にあり、後は、ファシズムへの道を歩むのであった。

日本が第二次世界大戦で近代民主主義の国に負けたということによって、日本は、近代市民革命を経たのと似た状態を作り出すことになった。国の政治権力は交代させられた。「官僚資本主義」は、財閥解体、その他の政策によって否定され、新たな資本家が活動できる基盤が作られた。近代市民思想に基づく憲法が作られた。国民に、どっと近代市民思想が流れ込んだ。この限りでは、日本における近代市民革命は、第二次世界大戦の敗戦によって成し遂げられたと解釈してよいであろう。この時点において、日本は、やっと西欧諸国と同位置に立つことができたといってよいであろう。

第1節 資本主義社会の発展

資本主義社会は、その時勢その時勢においての資本家の自分たちの事業を維持させるためのそれぞれの努力を表現したいくつかの発展過程を経て、資本主義社会そのものを止揚させる契機を含んだ極限まで発達する。

<産業資本主義の時代>

産業革命を経て、商品生産の主役が、それまでの手工業者から大工業に移った。産業資本主義の時代が始まったのである。そこで生産された商品が売れる市場は、主に貨幣を多く持っている「商品生産者」(主に小農範疇であった。従来の手工業者は、大工業との競争に敗れ、没落しつつあった。)である。原材料の購入先である植民地も、良き市場として育ちつつある。資本家が抱えている労働者は…資本家は、労働者にはやっと生きて行けるだけのものが変える程度の賃金しか出していなかったので、労働者階級全体の購買力が大きくなるはずはなかった。実際、市場全体に占める労働者階級の数も購買力も、この当時とすれば、前二者と比べても、ほとんど問題にならなかった。つまり、次のような不等式の関係にあったわけである。(1)

大工業によって生産された商品に対する、「商品生産者」全体の購買力をA、植民地の購買力をB、労働者階級全体の購買力をC、とした場合、

<帝国主義の時代>

資本主義社会の中で、資本家の事業活動の上で抱えている大きな問題は、競争の原理によって、資本化が資本家として生き延びるためには、絶えず自己の事業を拡大し、かつ、そこで生産した商品が売れる市場を作り上げる努力をしなければならないことである。

競争原理の魔手は、弱い資本家を次々に食い、独占化を促す。何が何でも資本を蓄積し、それをもって事業を拡大し続けなければならない。さもないと、たちまち“倒産”に陥ることになる。独占資本主義と呼ばれる時代になったのである。

いや、もっと重要なことは、この“力学”は過剰生産を必然的にし、自己の事業で生産した商品が売れる市場を、絶えず拡大しなければならないことである。「市場の購買力を増大させなければならない。」それが資本家の頭にのしかかった最大の課題であった。

「商品生産者」の集団の購買力を拡大させることはできるか…いや、資本主義社会の進展は「商品生産者」の労働者化を促し、その購買力の縮小は顕著になってきた。それでは、自分が抱えている労働者により多くの賃金を出して労働者階級全体の購買力を拡大させたら…確かにこの階級の数は増えつつあり、その数の増加のすさまじさから、とうとう「商品生産者」全体の購買力を抜くところまで来たが、このような者に多くの賃金を支払ったら、資本家からすれば自分の首を絞めることになる…無駄な発想であった。それでは、植民地は…一定のエリアあたりの購買力は低いが、量で稼ぐことができる。植民地がある分増えれば、購買力はそれだけ分増えることになる。何と喜ばしいことではないか。国の武力に頼んで、植民地を広くしてもらえばよい。帝国主義と呼ばれる時代が始まったのである。

植民地は拡がる。購買力は増す。資本の蓄積、独占は進む。この段階に至って、大工業によって生産された商品の各市場の購買力の順位は、次のように変わったのである。すなわち、

しかし、地球は丸かった。植民地にできる土地が限りなくあるわけではなかった。しかも、条件が整ったいくつかの国々が遅れながらも産業革命を起こし、それらの国の資本家も、植民地獲得を志向するようになった。そのような国が増えてきた。「ここは、オレの国の植民地だ」…こんな争いが増えてきた。植民地分割・再編の時代が始まったのである。新しく植民地にすることができる土地はもうない。では、他国の植民地を横取りしよう。その結果が、第一次及び第二次世界大戦だったのである。

<国際市場における新しい秩序“帝国主義の否定”>

第一次・第二次世界大戦は終わり、国際世論は、ナショナリズムの進行とともに、帝国主義を“悪”と評価するようになった。新しい国際秩序の時代が始まったのである。すなわち、

戦前の国際秩序

×

残りの大多の植民地

から、

新しい国際秩序

×

残りの大多の発展途上国

に変わったのである。

植民地であったところは、それぞれが一つの国として政治的に独立し、その国の主権を持って、どの国とも自由に貿易ができるようになった。しかし、それらの国の貿易の主形態は、やはり、先進工業諸国への第一次製品の輸出、そして先進工業諸国から工業製品の輸入、というものであった。「なんだ、結局、かつてと同じではないか」…そのとおりである。この形態が変化しない…これがよく言われる“南北問題”である。

発展途上国に産業革命を起こすことはできないか…それを、それらの国の一国の自力だけで行おうとすることは不可能に近い。なぜならば、もう既に安い工業製品がその国内市場を駆け巡っているからである。産業革命を起こす前提となる大工業の成立基盤、いや資本家成長の基盤が、形成できないのである。

いや、ここに選択されるべき二つの方法がある。

その第一の方法…国家の権力をして、まずその国内を統制経済にし、かつ国家が資本家の代わりをして大工業を設置する。いわゆる国家資本主義または社会主義への道である。

その第二の方法…先進工業国から資本を輸出してもらって、その先進工業国の資本家のものとして国内に大工業を設置してもらう。

<国際市場における新しい動態“資本の輸出”>

ここで挙げた第二の方法…実は、先進工業国の資本の輸出というのは、帝国主義が否定された後の資本主義社会の国に住む資本家が行わざるを得ない努力である。

というのは、資本家が、競争と独占化の傾向のなかで生き延びるためには、資本の蓄積は不可欠だからである。しかし、その資本投下は、過剰生産をもたらす契機にもなる。今までは、この絶え間ない過剰生産物のはけ口として、植民地の絶え間ない拡大という方法が採られていたのであるが、それが否定されてしまった以上、蓄積された資本を投下する所がなくなってしまった。要するに、過剰資本の発生である。こうなってしまった以上、資本家は、生き延びるために、その過剰資本を、外国に、特に資本が少なくしかもそのためにあえいでいる発展途上国に輸出することになるのである。

資本の輸出…限りある地球の上でのこの動態は、資本主義社会を極限まで発達せしめ、かつ資本主義経済の止揚にまで導く、資本主義社会の最後の段階である。

資本の輸出…これは世界の商品貿易傾向をどのように変化せしむるであろうか。

例えば私たちの国、日本。日本は、現在においては先進工業国の一員として、その確固たる地位を占めている。そんな国の貿易の性向は、第一次産品の輸入、そして工業製品の輸出…。私たちの周りを見てみると…たとえば、自動車がある。この原料の一つの鉄鉱石。これはオーストラリアから輸入したのであろうか。この燃料であるガソリンのもとの原油、これは中東諸国のどこかから輸入したのであろうか。自分自身の衣・食・住を見るにおいて、そのような形で、その元の原材料は、発展途上国からの輸入品であるものが、実に多い。

さあ、資本の輸出は進む。発展途上国の大工業化は進む。世界中のあらゆる所、工場のないところはない。発展途上国と呼ばれる地域は、なくなるのである。

例えば、現在の日本の自動車の重要な海外市場の一つとして、東南アジアがある。そこに自動車工場ができる。そうすると、もう東南アジアからの自動車の注文はない。現在は、中東から原油を購入して、それを日本で加工してできた石油化学製品を世界各国に販売している。やがて中東各国に石油ブラントが完成し、それらの国々が精製油や石油化学製品を販売するようになる。そうなれば、原油という形では買うことができなくなる。

世界貿易は、現在のそれと比べて、まったく違ったものになるであろう。すなわち、世界貿易における商品流通量は減少に転じ、一資本主義国におけるそれぞれの商品の商圏または市場エリアは小さなものになっていく。それぞれの国は、国土単位での自給生産・国内消費の形態を確立させなければならなくなっていくであろう。特にエネルギー資源のない日本、それの自力開発が急務になる。

ところで、次のような主張がある。「発展途上国への資本の輸出は、それらの国々を金融的に従属させる。これが新しい植民地化の傾向だ」、また「先進資本主義国の資本家は、外国に設置した工場から出る利益によって、ますます利潤を上げることになるであろう」と。

でもこれは、この時期の短期的な動態であり、数十年、または数世紀というスパンで見た場合、それらが飽和する時が必ず到来すると考えたほうが自然と思う。飽和する前に階級蜂起が起こると考えれば、社会主義への道が予測されるが、私は、これを理由として、階級蜂起は生じないのではないかと思っている。

資本家は、自分が持っている過剰資本を、どこに投下したらよいのか、それに躍起になる時期がやってくる。この地球上のあらゆるところ、寒極シベリアから、暑極ステップアフリカまで、およそ人の住んでいる地域であれば、そこにまで過剰資本の投下が続けられる。しかし限りある地球、やがて資本を投下する地域はなくなってしまうことになるであろう。

発展途上国に資本が輸出される、ということの最も重要な点は、それらの国内に、工場など生産拠点がいくつも設置され、そこの住民たちの雇用の場が形成されるということである。つまり、現在は発展途上国であるがそれらのすべての地域が資本主義社会に転化するということである。先進資本主義の国々がそうであったように、住民のあらゆる階層の人々がやがてほとんど労働者に繰り込まれていくことになる、ということである。

その時点に至れば、もう、この地球上には、少数の資本家と、それ以外の労働者の、ほぼ二つの階級しか存在しない世界となる。このように、資本主義社会が全地球上を覆った形で極限まで発達しきってしまった状態を“資本主義社会の飽和“と呼ぶことにしよう。

<資本主義社会の新しい展開>

資本主義社会の飽和に至り、全地球上に新しい展開が始まる。

資本家は、商品を販売すべき市場を、自分たちが雇っている労働者の上に設定せざるを得なくなる。もう「労働者には生きるにギリギリの賃金だけ」というようなことは言っておられなくなる。労働者階級全体の購買力が拡大しない限り、資本家は、結局自分の首を絞めることになる。

資本家は、自分が抱えている労働者の、また国家の力を借りて国内の労働者の賃金を上昇させるべく努力を始める。

失業者が多くては、その分だけ購買力は縮小する。資本家は、国内の労働人口のすべてを雇用せんと努力を開始する。その手段として、一人当たりの労働時間を短縮して、すべての人々に対する雇用機会を創出しようとする。

賃金が上昇する。労働者の消費生活に、その生活を維持する財やサービスの購入の面で、ゆとりができてくる。このゆとりを作り出せるまでに増えた賃金の部分を、“剰余賃金”と呼ぶことにしよう。労働者は、自分の剰余賃金を、消費生活のうえでの「ぜいたく」に対して使う。労働者階級の皆が「ぜいたく」になり、それが日常化すれば、購買力が増す。資本家はこれを期待している。(2)

労働時間が短縮する。労働者の生活全体に、余暇という時間が増えてくる。労働者階級の皆は、この余暇時間を、「ぜいたく」の延長としてのレジャーに用いる。そうすれば、その時間自体が購買力に転化する。資本家はこれを期待している。

第二章、第1節の注

(2) 「ぜいたく」…労働者の、労働力の再生産としての消費ではなく、(価値観によって定義が難しいが)いわゆる、平均的な感覚以上の趣味やレジャー、嗜好品の所有、しいては無駄遣いのために財やサービスを購入することを指す言葉として、これを用いることにした。

(1) 私は、この節で、市場における購買力を、労働者階級と「商品生産者」と発展途上国(又は植民地)に設置した。しかし、実際には、これらの購買力よりももっと大きな購買力を資本家が持っていることを気づかずにはおられない。資本家とその家族の消費生活用の財とサービスの購入という意味ではない。彼らが持っている事業(企業)が生産財を購入するという意味での購買力である。

(1) 私は、この節で、市場における購買力を、労働者階級と「商品生産者」と発展途上国(又は植民地)に設置した。しかし、実際には、これらの購買力よりももっと大きな購買力を資本家が持っていることを気づかずにはおられない。資本家とその家族の消費生活用の財とサービスの購入という意味ではない。彼らが持っている事業(企業)が生産財を購入するという意味での購買力である。ここで、仮に、人間が消費生活を維持するのに用いる財とサービス(いわゆる衣・食・住に必要なもの、その他、教育、医療、運搬《交通》、情報、建築、ホビー、レジャー等々、およそ消費生活の中で購入している財とサービス)を、“消費財”とする。また、企業がその活動の中で用いる財とサービス(いわゆる原材料、機械、土地はもとより、労働者のための厚生設備機器、事務用設備機器、建築、運搬《交通》、保管《貯蔵》、流通、信用、接待、宣伝、保安、情報、システム等々、およそ企業の能率的な活動のために売買している、また売買が可能な財とサービスを“生産財”とする。

消費財については、その社会に存在する人々の数が急激に増えていくわけではないし、また、今のところ人々の生活が顕著に「ぜいたく」になっていく傾向があるわけではないから、その購買力の上昇には限度がある。(3)

しかし、生産財については、そのようなものとして用いることができる商品を開発すれば、どれだけでも需要は増すわけであるし、それらを販売する企業はいくつでも作ることができる。この節で最終的に問題になったのは、「資本家が上げた利潤(即、過剰資本に転化して)、その資本投下はどこに対して行うか」ということであるが、ここに、企業間で流通する商品の数、種類の絶え間ない増加、及び企業総数の絶え間ない増加、といった要素を繰り込めば、その問題は一応解決されてしまうことになる。

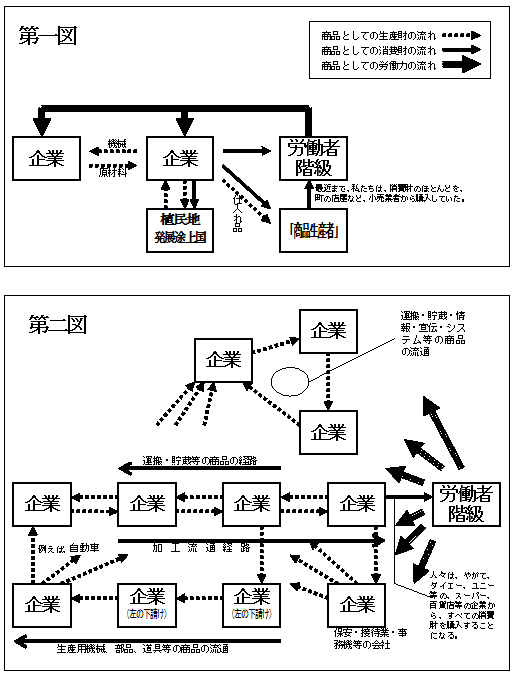

かつては、社会の中の、企業と商品の流れとの関係は、第一図のような単純なものであったが、現在においては、それは第二図のように極めて複雑である。

私は、この観点から、企業間の商品流通の社会発展に関わる動態を、ひとつの節として準備したのであるが、なにぶん、私には経済学の専門知識がないので、この論理展開の過程においても、次々に疑問が出てしまい、十分な展開ができず、今回についてはこの節を設置することを断念した。

(3) 現代の世界人口の増加ぶりは、やはり異常であって、これが一つの国際問題になっている程である。しかし、資本家から見れば、この人口の増加ぶりは、消費財の購買力が増加する一因となるという意味で、ある意味喜ばしいことと見ているのかもしれない。

ところが、資本主義社会は、本来は、人口の減少をもたらす社会の形態であると思われる。現にフランスでは、この意味からくると思われる人口減少の傾向にある。そのほかの資本主義国、日本も含めて、やがては人口は減少に転換するであろう。

この理由はいくつか挙げられるわけであるが、いくつか例示してみる。

a労働者は、自分の生活を経営すること(すなわち就労すること)については、個人的で、かつ一世代で完結するスタイルのものであり(しかも就労を終了した老後においては、年金収入が保障される社会になっているので)、ここには、結婚すること、また自分の子をつくるということは、自分の生活の維持や経営に必須ではない。よって、結婚をしない人、子をつくらない人の出現を許すことになる。

b資本主義社会が“資本主義社会の飽和”の段階に至らない限りは、資本家の意識は、労働者の賃金はできれば押さえ込みたい、労働時間は長くさせたい、というものになる。これは労働者の生活の経営において、出費がかさみ、時間もとられる育児を敬遠したいという人、つまり子をつくらない人の出現を許すことになる。これからは、女性も、男性と同等の労働に従事する社会になると思われるが、この傾向が、更にこれの拍車をかけることになる。

追究すれば、更にいくつかの理由を示すことはできると思う。

資本主義社会は、手をこまねいておれば、上に挙げた動態によって、人口の再生産を抑制する方向に進んでいってしまうであろう。これを阻止するためには、国権による、各種の社会政策により、労働者の意識や生活のスタイルを補完する働きかけをし続けなければならない。これは、序章で述べた、伝統的「諸意識」崩壊の阻止のために公教育という形で国権が関与しなければならないのと、同じ構図である。

第2節 社会主義社会の場合

資本主義社会の発展した段階とよく似た様相を持つ社会主義の国々の内部の動態を見て、私は、資本主義社会の後の社会の形態を推測することができる。

では、本節においては、主な社会主義国、すなわちソ連邦と中国の動態を分析して、その材料としよう。

Ⅰ ソ連邦

ソ連邦の農業…ソ連邦では、近年、この国成立のときからの念願であった農業の集団化について、ほぼ百パーセントを達成させた。その集団化された農業の形態のうち、国営のものを除いたものをコルホーズと名づけられているが、そのコルホーズにも形態の違いによって、コンムーナ型とかアルテリ型とかトーズ型とかの名前がついている。さて、現在のソ連邦におけるコルホーズは、数の比率からいって、そのほとんどがアルテリ型コルホーズなのである。農業の集団化ということについては、この国の成立の時からの政策目標であり、またその当時目指されたその形態は、コンムーナ型コルホーズであった(そしてそれをやがてソフォーズ化していこうという考えがあった)。それが、集団化をほぼ百パーセントを達成した現在は、アルテリ型コルホーズがその主型なのである。私は、この傾向を大変興味深く見ている。

アルテリ型コルホーズは、そこに働く勤務者に、一定の私有農地(これを一応“自留地”と呼ぶことにしよう)を保障し、そこにおいてはそれぞれの個人の自由な裁量に任せ、そこでの生産物を販売した場合の利益は、その個人の収入となる、という形態である。今となっては、この自留地の収益及び生産性は、ほかの共同部分のそれと比べても、それを抜くようになってきた。今でも、ソ連邦内の農業をすべてソフォーズ化しようという考えが政策者の中にないではないが、この自留地の魅力ある生産性は、これを否定する力を一切撥ね退けるであろう。

ソ連邦の労働者…ソ連邦では、これも近年、労働者の労働日の週五日制が実施に移された。ソ連邦の労働者は、余暇をどのように過ごしているのであろう。最近、来日しているロシア人の一人に質問できる機会があったので、それを聞いてみた。その人は、次のように話してくれた。

「ソ連邦の労働者は、家族全員でレジャーを楽しむことが好きである。彼らのためのレジャー施設が、国家や労働者の団体の手によってたくさん作られている。彼らは、休日を、そのような場で楽しむことができるのである。また、工場は、その土地の一部を、そこに働く労働者に、安い価格(または無償)で貸し与えてくれる。労働者は、休日に、家族と一緒に、その土地で農作物を作ったり、家畜を飼ったりしているのである」と。(この傾向、特に後者の傾向は、東欧諸国における一般的な傾向であるとも聞く。)(1)

Ⅱ 中国

中国の農業…1978年9月1日の「光明日報」に登場した「自留地政策をまじめに定着せよ」と題した論文が出て(翌日、それを中日新聞が報道)以来、私は、中国における“自留地”の動向に注意してきた。それが、とうとう最近(1979年10月に入ってから )の“「大寨」の自己批判”にまで進展してしまった(10月13日及び20日、中日新聞が報道)。元来、そのような自留地を“資本主義のシッポ”としていたものが、一転して“社会主義経済にとって必要な補完制度である”という考え方に変わってきてしまった。これは一体、何を意味しているのであろうか。

第二章、第2節の注

(1) この節では、一応社会主義国における動向という形で、それらの事情をあげてみたが、これらの動向は、実際には、資本主義諸国内でも起こっているのである。

例えば日本では、今、河内平野の辺りでは、“都会人のための賃貸し農場=家庭菜園”というのが一つのブームになってきていると聞く。大阪の都会に住む人々が河内で数畳の農地を賃借りし、休日にそこへ作物作りに家族全員でやってくる、というのを、先日、テレビで放映していた。やがて、この尾張の方にも、そんなブームが押しかけてくるであろう。

このブームは、アメリカの方では、既にかなり進んでいると聞く。

また、イギリスが発祥の地であるDIY運動、これも私たちの休日に行うものとして、徐々にその地位を大きくしつつある。

<余暇時間と生産活動>

資本主義社会の飽和によって、この地球上には、(ごく少数の資本家階級に含まれない)すべての労働者階級に、剰余賃金と余暇時間が確保された時代がやってくる。

この剰余賃金と余暇時間の使い方について、はたしてすべての労働者階級は、残された資本家が欲するように、「ぜいたく」のために使うようになるであろうか。

いや、労働者階級は、この剰余賃金を用いて、“生産手段”(土地、道具など)を購入するようになるであろう。余暇時間を用いて、“生産”に従事するようになるであろう。売るための商品の生産ではない。自分たちの生活の足しになるもの(例えば農作物や家財など)の生産を始めることになるであろう。

労働者自身が、生産手段を所有し、余暇時間を用いて、自分の生活の足しになるものの生産開始するようになる、という傾向は、必然的に、労働者の労働力販売における“必要労働時間”を短縮させることになるであろう。なぜならば、従来は自分自身(家族も含める)の労働力のみならずあらゆる意味での活力の再生産のための費用(消費財購入の費用)のすべてを賃金に頼っていたのであるが、自分自身による生産活動の開始により、自分で自分の生活に必要な財と価値(サービス)の一部が生産できるようになるので、従来ほどの賃金を必要としなくなるからである。このことによって、労働者の側から、更なる労働時間短縮の要求が出ることになる。

商品生産に労働者が不可欠である資本家にとって、この事態は、労働者確保のための必死の努力となって現れる。失業者は解消する。賃金は更に上昇する。しかし、これは、労働者自身が家庭で生産するという傾向を更に進展させることになる。

資本家間での競争は激しくなる。商品が売れなくなった資本家、商品が作れなくなった資本家は、もうそれ以上、事業を続けることはできない。彼らもまた、自分の家庭で生産活動に従事するようになる。

家庭で十分な生産手段、また生産のための時間が確保できた人々にとって、賃金とか貨幣というものは、さほど重要ではなくなってくる。

このような形で、それぞれの人々の生活維持について、自己の労働力の販売の代貨としての賃金に頼るよりも、自分自身で生産した財と価値に頼る分の方が大きくなる時代がやってくる。そのような形態を持つ経済様式を、私は、仮に「新経済」と名づけることにする。

また、社会全体から見て、その社会における生産が、労働者の販売労働力による生産よりも、労働者らの家庭における余暇時間の中での生産の方がより重要になった社会を、仮に、「新社会」と名づけることにしよう。

<「共同体」の形成と「人間性」の回復>

各家庭における自分たちによる生産の拡大の欲求は、その能率化のために、それらの家庭間において、新たなる編成が実施されるようになる。

「共同」ということが再び重要視されるようになってくる。資本主義社会の発展の中で、極限にまで進んでいた大都市化、核家族化傾向には終止符が打たれ、今度は、近親者・近親家庭同士での統合が新たなる動態として生じてくる。生産に非能率的な都市を去り、人々は、より安い、より広い土地を求めて移動する。

人間は、そのような流れの中で、人間の生活維持について最も能率的な「共同体」の規模を発見する(その規模は、と問われたら、今の私には答える術を持っていないが、例えばイスラエルの「キブツ」などが参考になるのではないであろうか)。後は、人々の経済は、生産から消費まで、その「共同体」の中ですべて処理されるようになる。

「共同体」内では、人々は、ちょうど私たちの兄弟、親、家族、親戚という観念と同じ観念の紐帯によって結ばれているので、その中の人々の間で財と価値の移動があったとしても、そこに契約とか貨幣の移動という事象は必須ではなくなる。

「共同体」は、人間の能力と才能・個性が全面的に発展し、かつ発揮されうる社会秩序として成立する。

すなわち、その中では、人間は、肉体的及び精神的労働を行うことができ、それらは、生活に用いるものの生産や、「共同体」運営における能率的に分業された業務への従事、「共同体」の管理、科学、文化のさまざまな領域においての活動として現れる。このような活動の中で、彼らは、自ら生きる人間として自覚し、かつ高い人間的能力を持った人間として成長する。つまり、「人間性」を発現させる。

「共同体」運営における能率的に分業された業務への従事には、その構成員個々が持っている才能と個性を必要とするし、そこへの従事によってそれらを産み出しもする。ここにおける才能の必要性は、どのような人間であっても持っているさまざまな社会的に有用な、個人的な、科学的な、芸術的な、教育的な、技術的な、実践的な、及びその他の才能を、自発的に、自律的に、そして自分の責任でもって活用する人間を育てあげる。また、ここにおける個性の必要性は、この「共同体」の一員であるという意識を育て、そして「共同体」の一員として、社会に責任を持って行動する人間を育てあげる。

<機械文明の終焉>

資本主義経済を止揚し、たとえ「新経済」が確立したからといっても、貨幣流通、企業活動、賃労働が否定されるわけではない。「共同体」の外部との間で財と価値の移動があった場合は、やはりそれは貨幣の流れを伴って処理される。

それはすなわち、資本主義社会の発展とともに発展した機械文明、科学・技術文明の継承・維持のために、企業活動と賃労働が維持されるのである。

というのは、小は、テレビ、ラジオ、冷蔵庫、ミシン、自動車などの生産、中は、高度医療システムの維持、通信・放送システムなどの運営、大は、交通システムの整備と維持、資源・エネルギーの生産と管理など、これらは皆、私たちの一般的な知識からすればブラックボックスであり、関与と管理の能力の枠を超えたものである。これらの生産、維持、運営は、「共同体」内で処理できるものではない。そこで、これらの生産、維持、運営のための企業活動と賃労働が維持されることとなるわけである。つまり、「共同体」内だけでは到底生産することはできないテレビやラジオを手に入れるためには(また、各種システムのサービスを享受するためには)、それらの購入のための貨幣が必要である。そこで、その貨幣を手に入れるために、自己の労働力を企業に販売するのである。

しかし、資本主義社会の飽和とともに、利潤の発生要因は消滅してしまった。それとともに資本家の存在の基盤をも消滅させてしまった。では、誰がそれらの企業活動を維持させていくか…人々の、(いわゆる社会主義的)共同経営によってである。

資本主義経済においては、人々は、生きるために、それに必要なものを購入するための貨幣を手に入れるために、自己の労働力を販売した。そして企業は、商品として売るための財と価値を生産し販売した。だから、そこには市場とか市場メカニズムというものが存在した。すなわち、財と価値の販売に際して、市場に対して需要(購買力)の不安と供給の調整の必要性が絶えず存在した。しかし、「新経済」のもとでは状況が違う。人々は、それらの財と価値を手に入れるために、自己の労働力を販売する。そこにあるのは、それらの財と価値の需要と、その財と価値の生産をする企業活動を維持させるべく必要性(労働力の需要)だけである。

だから、この機械文明、科学・技術文明の継承・維持については、人々の文化や意識・価値観によってのみ規定されるものである。もし、人々が、それらのブラックボックスなんかもう必要ない、という考え方を一般化させたときは、その時点から、企業活動と賃労働は停止し、そして機械文明、科学・技術文明の終焉を遂げることになるのである。

しかしながら、未来人というものが、なおなお機械文明を欲するのか、それとも自然的生活を欲するのか、それらを選択するのは未来人の裁量によるものであり、私が関与することはできないことである。

<国家の消滅>

人間の生産力拡大の歴史は、剰余生産物の発生とともに階級社会を形成させた。階級社会においては、支配者が被支配者を合法的に支配する機関として“国家”が作られた。例えば、奴隷制社会、封建制社会においては“身分”という観念と制度を維持していくための強制力として、また資本主義社会においては“契約”という観念と制度を維持していくための強制力として国家が形成された。

経済のすべてが「共同体」の中で処理される「新社会」においては、もはやその社会全体を統括する強制力は必要としない。国家は、ここにおいて消滅することになるのである。

(1979年10月26日)

長い文章にもかかわらず、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。若いころは、このようなことを真剣に考え、生涯をかけてこれの検証を果たそうと意気込んでいたものですが、今となっては夢となってしまいました。(1999.3.14 登載)